——觀黔劇天渠有感

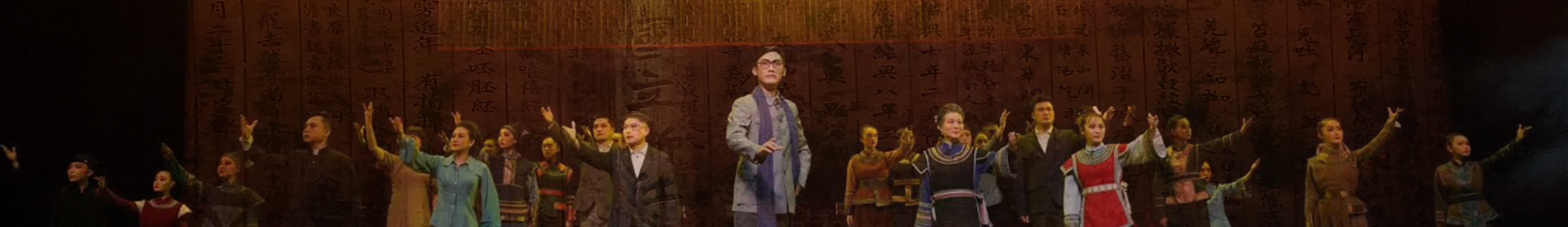

8月17日,2018多彩貴州文化藝術節開幕式,同時是黔劇《天渠》首演。作為黃大發老支書的忘年好友,又因是平正仡佬族鄉原黨委副書記、鄉長(現團結村所在鄉),我有幸受文化廳邀請,與該劇原型黃大發老支書一起趕赴現場觀看演出。

該劇以“當代愚公”“時代楷模”黃大發為原型創作,講述了老支書黃大發帶領村民歷經36年絕壁鑿渠引水,徹底改變了團結村祖祖輩輩因缺水致貧的現狀,結束了“一年四季苞沙飯,過年才有米湯喝”的歷史。

家家戶戶吃上了白米飯,喝上了自來水,而這幾十年的修渠背后的的困難和心酸,又有幾個能知?幾個能曉?

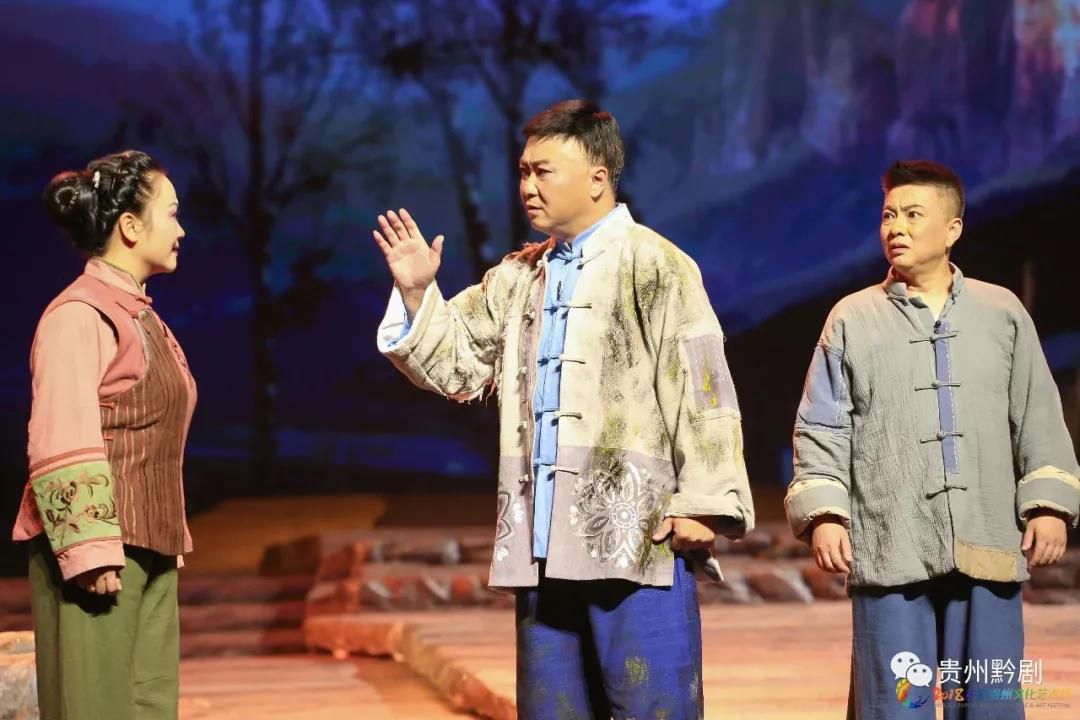

整部劇目的藝術形式給我的感覺非常高雅別致,人物和故事情節真實感人,催人淚下。黃大發11歲喪母,14歲喪父,成了一個孤兒,靠吃百家飯穿千家衣長大,為感黨恩,立志修溝引水,改變困境。60年代初到70中期經13年,修通長13公里的水渠,但因技術材料等原因,引水未成,老支書遭到村民的責怪。二次修渠村民強烈反對,經反復動員說服,以心換心,終于促成再渡修渠。在縣城南白購買炸藥時,住3元一晚的旅社,喝5角一碗的羊湯。修渠最困難的階段,他把賣豬的錢和女兒的彩禮錢一分不剩全部用在了溝渠上,幾個月內,他的二女兒和13歲的孫子因無錢治病相繼離他而去,原本老倆口給自己準備的棺材卻送走了家里的兩個晚輩,白發人送黑發人,心酸的故事,通過舞臺藝術的創作、舞臺上演員們的表演,不由得讓往事浮現在我們眼前。演出過程中,每演到講述老支書女兒的情節,看到黃大發老支書伏案痛苦,我也跟著痛心不已,現場觀眾也隨著劇情不時擦眼淚,或拍掌叫好。

作為一個黃大發事跡的收集者、黃大發精神的宣講者和傳承人,看見舞臺作品將黃大發老支書的故事生動再現,我感慨萬千。藝術源于生活而高于生活。感謝貴州省黔劇院,把一個勇于擔當,嚴守紀律,心系群眾,不忘初心,自力更生的黃大發人物形象搬上舞臺,全面展示了黃大發的為民情懷和崇高精神,將新時代貴州精神廣為傳播。黔劇讓黃大發感人事跡再現,讓愚公精神永存!

本文由貴州文化演藝集團新媒體約稿

作者陳興: 遵義茍壩紅色文化旅游創新區管理委員會副主任,原平正仡佬族鄉黨委副書記、鄉長

<li id="ikmaw"></li>