2018年5月3日,是周恩來總理為貴州省黔劇演出團題詞58周年的日子。半個多世紀過去了,省黔劇院的同志們遵循周總理的指示,經過長期不懈的努力,取得了可喜的藝術成就。十八大以來,特別是黔劇在成功地申報為國家級非物質文化遺產后,又連續獲得兩項國家藝術基金項目支持,值得欣慰。現在省黔劇院準備出版一本圖文并茂的紀念冊,囑我寫序,自然義不容辭。

黔劇是貴州本土劇種,也是貴州代表性劇種。它是在新中國成立以后,在黨的“百花齊放,推陳出新”文藝方針指引下,在流傳于貴州民間的說唱藝術“貴州文琴”的基礎上,吸收“貴州梆子”“貴州彈詞”等藝術成分逐漸發展,走向戲劇化,登上戲劇大舞臺,破繭化蝶而成的一個地方新興劇種。

黔劇定名于1960年初春。當時省委、省政府十分重視,薈萃了貴陽、黔西、遵義、安順等文琴劇團的人才,籌建起了黔劇演出團。黔劇誕生之初,就十分幸運。當年4月末,周總理和鄧穎超同志出國訪問途經我省,與貴州人民一起歡度“五一”國際勞動節,觀看了黔劇傳統劇目選段,并在出席省、市各界聯歡晚會之后,欣然為之題詞:“黔劇演出團的同志們:望你們在黨的領導下,高舉總路線的旗幟,堅持毛主席的文藝方針,發揚黔劇的自己風格,吸收其它劇種的優點,融會貫通,推陳出新,為創造新黔劇而奮斗。”總理的題詞為黔劇的健康成長,指明了方向。題詞兩個月后,這個還在襁褓中的地方藝術劇團,又得到了赴京演出的機會,帶著傳統劇《秦娘美》《張秀眉》和現代劇《女礦工排》《紅旗食堂》等劇目,走出貴州大山,向首都人民匯報演出。先后受到朱德、陳毅、葉劍英、郭沫若、賽福鼎等國家領導人的重視。著名藝術家梅蘭芳、歐陽予倩、周信芳、馬少波等觀看后予以好評,并著文贊譽。中國劇協還為之舉行座談會,陽翰笙、荀慧生、任虹等許多專家、藝術家出席,以“三新”(劇種新、劇目新、演員新)來稱贊黔劇。這年8月,貴州省黔劇團正式成立,不久,代表劇目《秦娘美》被上海電影制片廠攝制成舞臺藝術片,各地放映,享譽全國,傳播海內外。使黔劇在我國劇壇有了一席之地,并站到了一個較高的藝術起點上,完成了從說唱——戲劇——電影的藝術成長“三級跳”。

文革期間,省黔劇團受到了波及,幸運的是黨的十一屆三中全會使黔劇再次煥發了藝術活力,又接連創作并演出了《山高水長》《血披氈》等好劇目。特別是劇作家俞百巍、朱云鵬根據歷史故事創作的《奢香夫人》,通過彝族女杰奢香,宣傳民族團結,獲得了廣泛的好評。這個劇1979年赴京參加“國慶”三十周年觀摩演出,榮獲文化部頒發的創作、演出兩個一等獎。

黔劇在發展中,積極探索改革創新之路,總是不斷有新劇目問世,如《桐花》《磋砣歲月》《家庭公案》《中秋月》《貞女》《姊妹崖》《大學生村官》《九驛圖》《湄水長歌》《天渠》等,這些劇目都可以稱之為精品佳作。2007年,中央電視臺戲曲頻道的“名段欣賞”欄目,錄制了《秦娘美》《奢香夫人》《珍珠塔》等一批黔劇經典劇目選段,連續播出了七期;2008年春節,央視戲曲頻道“九州大舞臺”欄目,又為黔劇制作了《秦娘美》和《貞女》兩期節目,2017年4月央視《非遺中國行》欄目對黔劇進行全方位的錄制和拍攝并向全國播出,進一步擴大了黔劇的社會知名度。

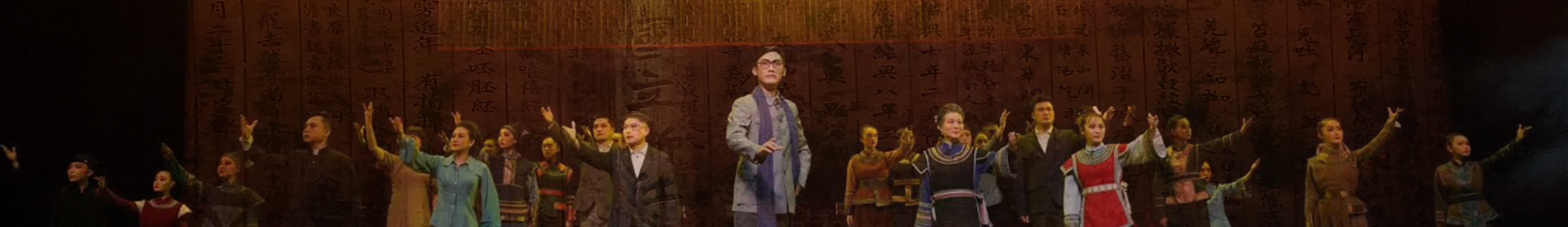

十八大以來,在文化大繁榮大發展的文化背景下,為了更好地傳承、保護和發展黔劇,省黔劇院不但先后排演了眾多黔劇精品劇目,還不斷尋求、拓展黔劇發展空間和宣傳空間,先后在網絡、電視臺等現代媒體推廣和宣傳黔劇文化,并成立了貴州省民族管弦樂團推廣宣傳黔劇音樂藝術。由省黔劇院、貴州民族管弦樂團創排的大型民族音樂會《黔韻華章》和省黔劇院創排的大型黔劇《湄水長歌》分別連續2年獲得2016年度和2017年度國家藝術基金項目。黔劇事業發展如火如荼,彰顯著黔劇藝術的文化魅力和黔劇人發展黔劇文化事業的自信心。近年來,省黔劇院深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞新時代文化發展的總要求,不斷創新發展黔劇藝術——“黔劇反映黔人,地方戲反映地方時代精神”的大型現實題材黔劇《天渠》的首演獲得了巨大的成功。

黔劇姓黔,就要扎根在貴州民間的藝術中,扎根在十七萬平方公里的貴州土壤上。黔劇院的同志們不僅在劇場公演,還經常下基層,特別是下鄉演出。近年來黔劇院三下鄉演出的劇目質量不斷提高,演出數量名列省級演出院團前列;“戲曲進校園”活動開展得風風火火,黔劇藝術從此走進校園,走到學生身邊。正因為黔劇厚植于民族民間的藝術土壤中,才會有如此旺盛的生命力,才能一步一步地發展到今天。

現在黔劇院要編輯出版《黔韻芳華》一書,它既是向黨的十九大獻禮,又是向改革開放四十周年獻禮,也是為黔劇院建團60周年獻禮,本書回顧了黔劇院建團近60年來的發展歷程,又著重展現了十八大至十九大期間黔劇藝術發展的新成果。最后,我希望黔劇能夠繼續遵循周恩來總理的指示:“吸收其它劇種的優點,融會貫通”,奮發努力,銳意改革,勇于創新,再創新輝煌。

貴州省文化廳副廳長 袁偉

2018年5月29日

<li id="ikmaw"></li>