黔劇《天渠》從創作初始到2018年被列為文化和旅游部重點劇目、“2018年多彩貴州文化藝術節”開幕式演出劇目,作為一個研討者、觀摩者,《天渠》從現實搬上舞臺一直牽動著我的心緒。

戲劇藝術塑造典型人物,離不開按照戲劇的規律,不斷制造矛盾沖突,不斷化解問題,逐步把劇情推向高潮,讓觀眾從中獲得感官的愉悅和藝術的享受。黃大發極富傳奇色彩的人生經歷,極富鮮明個性的俢渠歷程,極富地域特色的文化內涵,給藝術創作提供了一個廣闊的天地。

戲劇摘取了俢渠過程中的幾個關鍵節點:娶親未成——動員捐款——開山遇阻——女兒去世——齊心鑿渠,再現了黃大發用一生帶領鄉親們走出貧窮的感人故事。

在團結村遭遇少見的大旱,田地干裂的困難時刻,黃大發挺身而出,勇于擔當,決心重修當年老支書徐滿江未竟的水渠工程。編劇給主人公黃大發精心設計了幾場重頭戲:以“三碗酒”解開了徐滿才心上那條過不去的坎,使老支書的親兄弟成為他的得力幫手。以“三跪拜”打動了因放炮震炸了祖宗牌位而動怒的鄉親們,使大家齊心協力,同修水渠。為籌措修渠經費,他顧不及女兒即將出嫁,帶頭拿出了掌上明珠的3000元嫁妝作修水渠的捐款,為群眾集資樹立了榜樣。

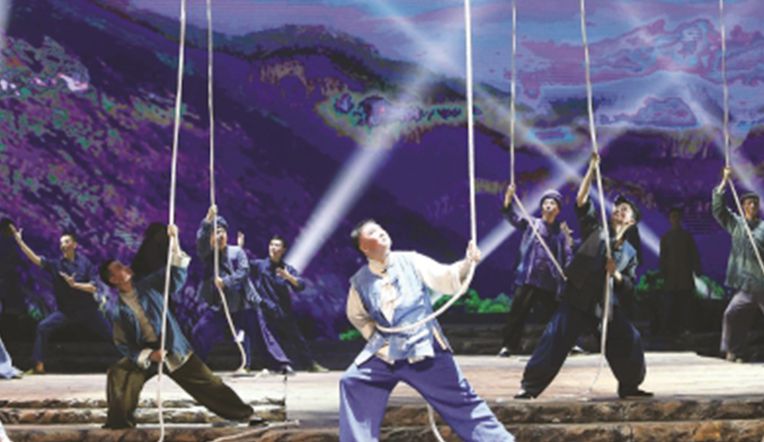

在工程到了最后關口,500米懸崖擋住了去路,施工隊因為害怕而停工不干了。重任在肩,使命在前。怎么辦?黃大發百感交集,“不能讓多年心血付東流,不能讓鄉親期盼成空守,懸崖風口我當中站,絕壁天路也要走一走!”他鄭重地說出當年老支書滿江大哥犧牲前給他的一句話:“命可無,渠要有,接到修!”九個字,字字千鈞。身系麻繩的黃大發,毅然決然地第一個攀上了懸崖。在場的鄉親們被黃大發的英雄壯舉震撼了,一瞬間群情激奮。舞臺上空,垂下了許多根粗麻繩,村民們紛紛系在腰上,涌向山梁高處,完成了最壯美的藝術造型。

黃大發,不僅是一個充滿英雄氣概的男子漢,也是一個極有兒女情懷的當家人。他為了大家顧不上小家,心中充滿愧疚。編劇為他和女兒安排了一場深情對唱,兩位演員細致入微的表演,字字淚、聲聲情,感染了全場觀眾。

黃大發一開始要重修水渠,鄉親們并不支持。一彎月亮,滿天星斗。編導以極富浪漫主義色彩的手法設計了一場讓老支書徐滿江“英魂”重現夢境的場面。兩代書記的深情對唱,情感交流。兩代書記心心相印,肝膽相照。黃大發立下誓言:“我發誓,通不了水渠,我黃大發,拿命換!”這場戲,是整個劇的“戲眼”,黃大發的內心世界,光彩照人。這也是這個劇的戲魂。共產黨員不忘初心,牢記使命,不是抽象的存在,它是要通過一樁樁感人肺腑的事例中演釋出來的。戲劇矛盾沖突合情合理的設置,演員藝術化的表演,讓觀眾看到了黨性的堅強,人性的善良。

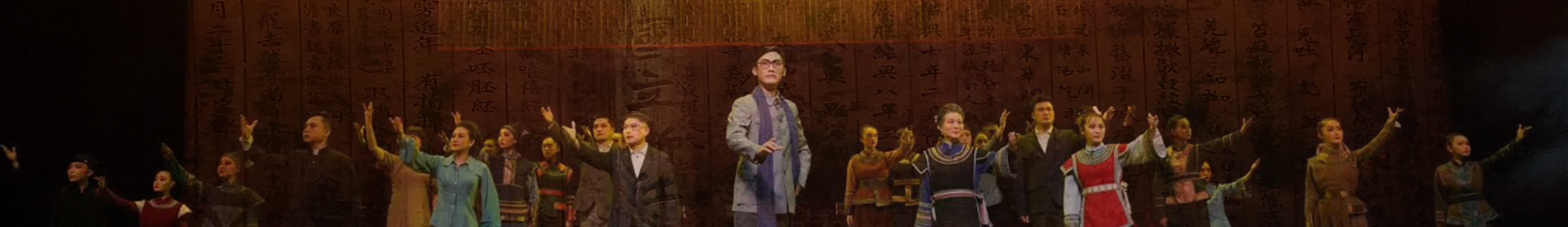

擔綱黔劇《天渠》中“黃大發”的扮演者朱宏,舞臺形象高大俊朗,演唱音域高亢明亮。作為國家級非物質文化遺產黔劇藝術的傳承人,朱宏在劇本的文學形象基礎上,細心領會,激情投入,使“黃大發”的舞臺形象更加豐滿感人。

他的傾心表演,也帶動了其他演員的水準發揮。舞臺上,徐滿才、徐滿江、開美、閏秀、牛金花等扮演者的表演也絲絲入扣,環環呼應,形成了眾星捧明月、綠葉扶紅花的藝術效果。

為塑造黃大發這個“時代楷模”的藝術典型,創作團為朱宏量身定做了數十個唱段。用極富黔劇地域特色的質感,顯示了地方戲曲的魅力。特別是鄉親們幾十年夢寐以求的愿望終于實現,黃大發唱出:“手捧一碗白米飯,心里陣陣熱浪翻,止不住滾滾淚潸然,幾十年修渠委屈當茶飯,幾十年修渠常與淚相伴,失敗摔倒陷泥潭,親手為女筑墳山,猛然抬眼見清流,點點滴滴、滴滴點點,一傾銀泉萬家歡!只為初衷和夙愿,我縱是心操碎,血熬干,摔斷了筋骨也心甘!”這一段唱詞,朱宏演唱先是“絲竹和聲,弦管共鳴”,后是“珠落玉盤,圓潤完美”。很有層次感。劇中的每一段唱詞,都有一種直抵人心的力量,有極強的表現力、感染力和抵達力。

近兩小時的演出,演員憑借各自豐富的舞臺經驗,用獨白、表情、動作為觀眾創造了一個有靈魂的戲劇空間。隨著劇情的深入,觀眾們也跟著臺上演員的悲喜而動容。“夢境交流”“懸崖垂索”“水到渠成”等等場景,璀璨的燈光,配以獨特的黔劇演繹手法,與舞臺上精美的屏幕背景交相輝映。

正是《天渠》劇組所有人員嚴謹的創作態度,使該劇在劇本、排練、匯報演出中被評價為:“編導團隊以精心的劇本創作、精致的導演藝術、精良的舞美制作、精當的音樂設計、精心的表演手段,塑造了一個閃耀著‘新時代中國精神’的基層共產黨員光輝形象。”

作者:汪信山(貴州省文聯副主席、貴州省戲劇家協會主席、國家一級演員)

編輯:邵嶺

責任編輯:邵嶺

<li id="ikmaw"></li>